champignons mycorhiziens

Couverture médiatique autour du SPUN et des réseaux fongiques mycorhiziens.

Presque toutes les plantes de la planète forment une symbiose avec les champignons mycorhiziens. Ces champignons ont modifié l'histoire évolutive de la planète.

Les champignons mycorhiziens sont un groupe de champignons du sol formant des réseaux qui forment associations symbiotiques avec des plantes. Presque toutes les plantes forment des associations symbiotiques avec des champignons mycorhiziens. Ces associations façonnent la vie sur Terre depuis plus de 475 millions d'années.

Les relations symbiotiques entre les plantes et les champignons mycorhiziens datent d'environ 475 millions d'années et jouent un rôle fondamental dans la biosphère de la Terre.

Commerce clandestin

Les plantes et les champignons échangent des ressources entre eux et sont capables de trouver des compromis, de résoudre des compromis et de déployer des stratégies commerciales sophistiquées.

Les sols font partie des écosystèmes les plus complexes de la planète, et les champignons doivent faire du commerce pour survivre. Les animaux dépendent d'un système nerveux central pour prendre des décisions commerciales, mais les réseaux fongiques doivent évaluer les environnements commerciaux sans cerveau. Tout d'abord, ils doivent rechercher des éléments nutritifs dans le sol (comme le phosphore et l'azote). Deuxièmement, ils doivent échanger ces nutriments contre des composés carbonés (comme les sucres et les graisses). Pour ce faire, les champignons mycorhiziens ont développé des stratégies commerciales sophistiquées et peuvent faire la distinction entre les partenaires végétaux, échangeant ainsi plus de ressources avec les plantes qui leur fournissent plus de carbone. Les champignons peuvent tirer parti des différences de valeur entre des réseaux commerciaux complexes en déplaçant les ressources là où ils obtiennent un meilleur prix auprès des « acheteurs » de plantes. Dans une étude, confrontés à un approvisionnement inégal en nutriments dans leurs réseaux, les champignons mycorhiziens ont transporté le phosphore vers des zones de pénurie, où il était plus demandé et donc obtenu un « prix » plus élevé. Ce faisant, le champignon a pu recevoir de plus grandes quantités de carbone en retour. Les champignons peuvent même accumuler des ressources jusqu'à ce qu'elles conservent un « prix » plus élevé. Les chercheurs utilisent de nouveaux outils pour étiqueter les nutriments contenus dans les réseaux fongiques et suivre les décisions commerciales relatives aux champignons.

SOURCES

Van 't Padje A. et coll. « Les champignons mycorhiziens contrôlent la valeur du phosphore en cas de symbiose commerciale avec les racines de l'hôte lorsqu'ils sont exposés à des « chutes » et à des « pics » brusques de disponibilité des ressources ». Nouveau Phytol. 5 (2021) doi : 10.1111/nph.17055.

Noé R, Kiers ET. « Marchés, entreprises et coopératives mycorhiziens ». Trends Ecol Evol. 3 (2018) doi : 10.1016/j.tree.2018.07.007.

Bogar L.M. Et coll. « L'échange de ressources dans la symbiose ectomycorhizienne varie-t-il en fonction du contexte concurrentiel et de l'ajout d'azote ? » Nouveau Phytol. 3 2022 doi : 10.1111/nph.17871

Kiers et coll. « Les récompenses réciproques stabilisent la coopération dans la symbiose mycorhizienne ». Science 12 (2011) doi : 10.1126/science.1208473.

Liaisons souterraines

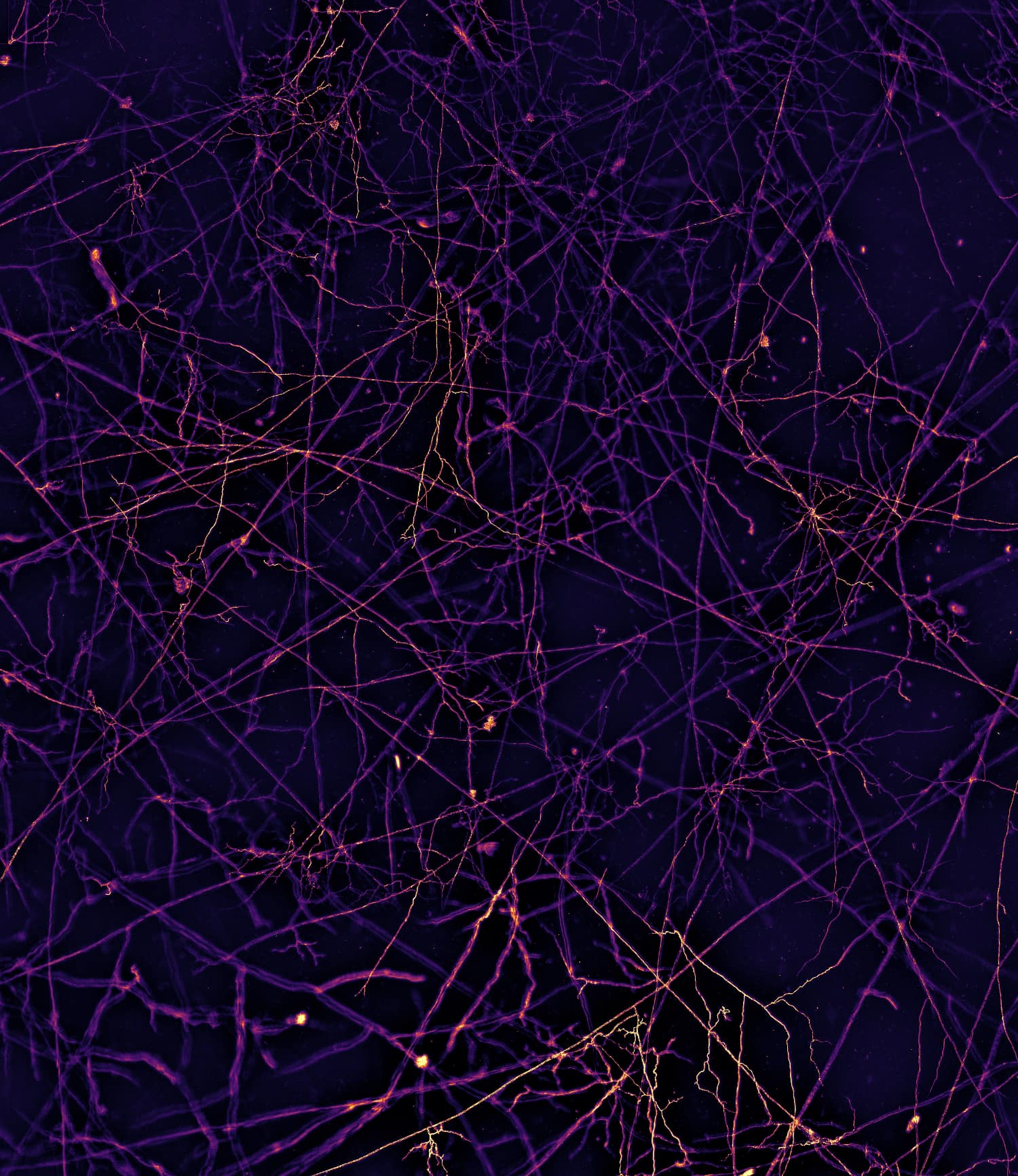

Les champignons mycorhiziens forment des réseaux susceptibles de relier les plantes sous terre. Ces réseaux peuvent contribuer à la distribution des nutriments dans les écosystèmes. Dans des conditions de laboratoire, les organismes, comme les bactéries, peuvent également utiliser ces « autoroutes » fongiques pour se déplacer, ce qui leur permet de se déplacer entre différentes racines.

Les champignons mycorhiziens souterrains forment des réseaux d'hyphes susceptibles de relier les racines de diverses plantes hôtes. La fonction de ces réseaux, appelés réseaux mycorhiziens communs (CMN), fait l'objet de débats depuis des décennies. Dans certains cas, ils peuvent faciliter la circulation des nutriments et du carbone, favoriser les relations de coopération et de compétition entre les plantes et aider à protéger les plantes contre les ravageurs et les agents pathogènes. Une fois qu'une plante est « branchée » sur un CMN, le réseau peut servir de conduit physique pour le mouvement des nutriments et des produits chimiques. La grande majorité de ces études ont été réalisées en laboratoire, de sorte que des travaux de terrain supplémentaires sont nécessaires pour comprendre la fonction des CMN dans des conditions naturelles.

SOURCES

Beiler, K.J., et al. « Partition verticale entre les espèces sœurs de champignons Rhizopogon sur des sites mésiques et xériques dans une forêt intérieure de sapins de Douglas ». Ecologie moléculaire 21 (2012)

Lian, C. et al. « Tricholoma matsutake dans une forêt naturelle de Pinus densiflora : correspondance entre les genettes aériennes et souterraines, association avec plusieurs arbres hôtes et modification des communautés ectomycorhiziennes existantes ». Nouveau phytologue 171 (2006)

Figueiredo, A. et al. « Réseau de mycorhizes communes : un examen des théories et des mécanismes à l'origine des interactions souterraines ». Frontières de la biologie fongique 2 (2021)

Leake, J. et coll. « Réseaux de pouvoir et d'influence : le rôle du mycélium mycorhizien dans le contrôle des communautés végétales et du fonctionnement des agroécosystèmes ». Revue canadienne de botanique 82 1016-1045 (2004).

Newman, E. « Liens mycorhiziens entre les plantes - leur fonctionnement et leur importance écologique ». Avancées de la recherche écologique 18, 243-270 (1988).

Robinson, D. & Fitter, A. « L'ampleur et le contrôle du transfert de carbone entre les plantes reliées par un réseau mycorhizien commun ». Journal de botanique expérimentale 50, 9-13 (1999).

Selosse, M.A. et al. « Réseaux mycorhiziens : des liaisons dangereuses ? » Tendances en matière d'écologie et d'évolution 21 (2006)

Communication souterraine

Certains chercheurs ont publié des travaux suggérant que les plantes peuvent capter les signaux des plantes voisines via des réseaux mycorhiziens partagés, leur permettant potentiellement de se préparer aux attaques d'insectes. Mais beaucoup plus de preuves sont nécessaires avant de comprendre s'il s'agit d'une véritable « communication ».

Babikova, Z. et coll. « Les signaux souterrains transmis par les réseaux mycéliens courants avertissent les plantes voisines d'une attaque de pucerons ». Lettres d'écologie 16 : 835—843 (2013)

SOURCE

Babikova, Z. et coll. « Les signaux souterrains transmis par les réseaux mycéliens courants avertissent les plantes voisines d'une attaque de pucerons ». Lettres d'écologie 16 : 835—843 (2013)

Flux souterrains

Le phosphore, l'azote, le carbone et d'autres nutriments circulent à travers les réseaux mycorhiziens selon des schémas complexes. Pour comprendre comment les champignons coordonnent les flux, les chercheurs surveillent simultanément l'architecture des réseaux ainsi que la direction et la vitesse des flux au sein des réseaux.

Comment les champignons contrôlent-ils les flux de nutriments à travers leurs réseaux vastes et complexes ? Les réseaux fongiques sont imprégnés d'un riche champ d'informations sensorielles et doivent intégrer un ensemble complexe de stimuli chimiques, physiques et environnementaux. Les réseaux fongiques doivent constamment se remodeler, en envoyant du carbone aux pointes de croissance pour construire de nouvelles routes commerciales, et en collectant des nutriments, tels que le phosphore et l'azote, pour les envoyer aux racines des plantes. Les scientifiques étudient les modèles de flux complexes à l'intérieur des réseaux fongiques afin de découvrir comment nous pouvons mieux exploiter le pouvoir des associations mycorhiziennes pour stocker le carbone et favoriser la santé des écosystèmes.

SOURCES

Whiteside M.D. et coll. « Les champignons mycorhiziens répondent à l'inégalité des ressources en déplaçant le phosphore des zones riches vers les zones pauvres à travers les réseaux ». Curr Biol. (12) 2019 doi : 10.1016/j.cub.2019.04.061

Bago B. et coll. « Translocation et utilisation de lipides de stockage fongiques dans la symbiose mycorhizienne arbusculaire ». Physiologie végétale. (1) 2002.

LES QUATRE TYPES DE CHAMPIGNONS MYCORHIZIENS

Il existe quatre principaux types d'associations mycorhiziennes. Chaque type interagit avec les plantes de différentes manières et diffère quant à leur capacité à stocker du carbone et à rechercher des nutriments.

1

CHAMPIGNONS MYCORHIZIENS ARBUSCULAIRES

Champignons mycorhiziens arbusculaires sont la forme ancestrale et ancienne de symbiose mycorhizienne. Ces champignons ont joué un rôle clé dans le déplacement des ancêtres des plantes vers la terre ferme. Au moment où les premières racines ont évolué, l'association mycorhizienne datait déjà d'environ 50 millions d'années.

Les plantes associées aux champignons mycorhiziens arbusculaires représentent environ 70 % de la biomasse végétale mondiale

Physiologiquement, les champignons mycorhiziens arbusculaires forment des structures intracellulaires appelées arbuscules dans les racines. Arbuscule signifie « organe arborescent ramifié ». En effet, les arbuscules ressemblent à des mini-arbres à l'intérieur des racines des plantes. Les arbuscules sont les principaux sites d'échange de nutriments entre les plantes et les champignons. Les plantes associées aux champignons mycorhiziens arbusculaires représentent environ 70 % de la biomasse végétale mondiale, y compris toutes les principales cultures, ce qui en fait l'une des relations symbiotiques les plus importantes de la planète.

2

CHAMPIGNONS ECTOMYCORHIZIENS

Les arbres de la plupart des forêts boréales et tempérées dépendent d'associations ectomycorhiziennes. Les associations ectomycorhiziennes ont évolué plus de soixante-dix fois depuis le premier mouvement de plantes sur terre. Ces champignons forment un manchon mycélien autour de l'extrémité des racines des plantes, appelé « filet Hartig », où s'effectuent les échanges de nutriments et de carbone. Contrairement aux champignons mycorhiziens arbusculaires, les champignons ectomycorhiziens ne se développent pas dans les cellules végétales (« ecto » signifie extérieur).

Le mode de vie ectomycorhizien a évolué indépendamment plus de 70 fois

Champignons ectomycorhiziens ont évolué à partir de champignons décomposeurs libres et conservent une large gamme d'enzymes qui leur permettent de dégrader les substances complexes présentes dans les sols. Les champignons ectomycorhiziens sont d'excellents butineurs et peuvent obtenir des nutriments indisponibles pour les champignons mycorhiziens arbusculaires. Ils ont besoin de plus d'énergie de la part de leurs partenaires végétaux que les champignons mycorhiziens arbusculaires et ont tendance à nouer des relations avec les arbustes et les arbres.

3

CHAMPIGNONS MYCORHIZIENS DES ORCHIDÉES

La plupart des plantes fournissent du carbone à leurs partenaires mycorhiziens en échange de nutriments minéraux. Les orchidées sont capables de faire quelque chose de différent et d'obtenir à la fois du carbone et des nutriments minéraux de leurs partenaires fongiques pendant au moins une partie de leur vie.

Environ 17 000 espèces d'orchidées dépendent de partenariats fongiques très spécialisés pour leurs nutriments

De toutes les familles de plantes, les orchidées sont les plus diverses, et les champignons mycorhiziens spécifiques aux orchidées peuvent avoir joué un rôle dans leur succès évolutif. Il existe 250 espèces d'orchidées qui ont complètement perdu la capacité de photosynthèse et d'acquérir tout le carbone et les nutriments dont elles ont besoin pour survivre auprès de leurs partenaires fongiques.

4

CHAMPIGNONS MYCORHIZIENS ÉRICOÏDES

Les champignons mycorhiziens éricoïdes entretiennent des relations avec les plantes de la famille des Éricacées, qui comprend la bruyère, les bleuets et les canneberges. On les trouve le plus souvent dans les sols acides et stériles, notamment les tourbières, les landes et les forêts boréales.

Les champignons mycorhiziens éricoïdes produisent des enzymes qui leur permettent de décomposer des molécules organiques complexes

Les champignons mycorhiziens éricoïdes forment des spirales dans les cellules racinaires de leurs partenaires végétaux plutôt que des arbuscules, et produisent des enzymes qui leur permettent de décomposer des molécules organiques complexes.